ইবতেশাম রহমান সায়নাভ:

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তঘেঁষা মিয়ানমারের আরাকান (বর্তমানে রাখাইন) রাজ্য ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়ভাবে বাংলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মধ্যযুগে বঙ্গদেশের সুলতানদের প্রভাব সূদূর আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এমনকি আরাকানের রাজসভায় বাংলা ভাষায় কবিতা রচিত হতো — ইতিহাসের সেই অধ্যায় ‘আরাকান বাংলা সাহিত্য’ নামে পরিচিত।

কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশ, বিভক্ত ভারত ও স্বাধীন মিয়ানমারের জন্মের পর এই সম্পর্ক রাজনৈতিক সীমানায় বিভক্ত হয়ে যায়। আজ সেই ঐতিহাসিক রাজ্যই বাংলাদেশের সীমান্ত-নিরাপত্তা ও মানবিক নীতির জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রোহিঙ্গা ইস্যুর পটভূমি -

রাখাইন রাজ্যের মুসলিম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে জাতিগত বিভাজন বহু পুরনো। মিয়ানমারের সামরিক জান্তা দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চলকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।

১৯৯২ সালে বেগম খালেদা জিয়ার সরকার আমলে মিয়ানমার প্রায় দুই লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে পুশইন করার চেষ্টা করে। তবে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কঠোর অবস্থান নেন, সীমান্তে সেনা মোতায়েন করেন এবং জাতিসংঘকে বিষয়টি জানিয়ে কূটনৈতিকভাবে সংকট মোকাবিলা করেন।

২০১৭ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সংকটের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঢেউয়ের মুখোমুখি হয়। রাখাইন রাজ্যে সেনাবাহিনীর অভিযানের পর প্রায় সাড়ে সাত লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ তাদের আশ্রয় দেয় এবং আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক প্রশংসা পায়।

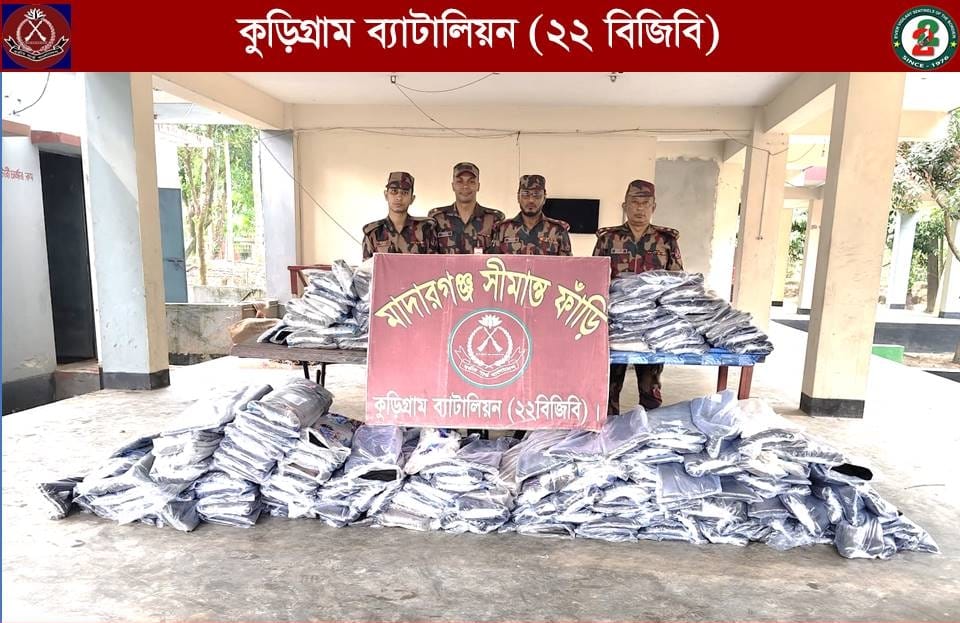

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রোহিঙ্গা ইস্যু বাংলাদেশের জন্য মানবিক বোঝা ও নিরাপত্তা হুমকিতে রূপ নিয়েছে। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া কার্যত থেমে আছে, আর শিবিরগুলোতে মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট: ২০২৪ সালের অস্থির আরাকান -

২০২৪ সালের ৮ আগস্ট থেকে রাখাইন রাজ্যে আবারও নতুন করে সংঘাত শুরু হয়। এবার লড়াই মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও আরাকান আর্মি (AA)-র মধ্যে। এই গৃহযুদ্ধে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে, যা বাংলাদেশের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

টেকনাফ ও নাফ নদীর ওপারে গোলাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে প্রায়ই, আর সীমান্ত পেরিয়ে নতুন করে শরণার্থী প্রবেশের আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ঢাকা এখন “নন-ইন্টারফেরেন্স” বা অনধিকার-হস্তক্ষেপবিহীন নীতি অনুসরণ করছে, তবে বাস্তবতা হলো — রাখাইন পরিস্থিতির যেকোনো পরিবর্তন বাংলাদেশের সীমান্ত, নিরাপত্তা ও রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে।

ভূ-রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক অবস্থান -

রাখাইন রাজ্য এখন দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

চীন সেখানে গভীর বন্দর (Kyaukpyu Port) নির্মাণ করছে — যা তাদের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) প্রকল্পের অংশ। ভারতও ‘কালাদান মাল্টিমোডাল প্রজেক্ট’-এর মাধ্যমে রাখাইনে বিনিয়োগ করেছে।

অর্থাৎ চীন ও ভারতের স্বার্থ যেখানে মুখোমুখি, সেখানে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা কঠিন।

বাংলাদেশ রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘ ও OIC-এর সঙ্গে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালালেও বাস্তব ফলাফল সীমিত। আন্তর্জাতিক মনোযোগ এখন গাজা, ইউক্রেন বা তাইওয়ান ইস্যুতে বেশি — ফলে রোহিঙ্গা সংকট কার্যত “লো-প্রায়োরিটি” তালিকায় নেমে গেছে।

বাংলাদেশের করণীয় -

১. কূটনৈতিক সক্রিয়তা জোরদার:

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে যৌথ মানবিক উদ্যোগ নিতে হবে।

বিশেষ করে চীন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে পররাষ্ট্র-স্তরে ঘন যোগাযোগ বাড়ানো জরুরি।

২. সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:

রাখাইন সংঘাতের প্রভাব যেন বাংলাদেশের ভেতরে না পড়ে — বিজিবি ও কোস্টগার্ডকে সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে হবে।

৩. মানবিক নীতি বজায় রাখা:

নতুন শরণার্থী প্রবেশের সম্ভাবনা থাকলে তা “অস্থায়ী মানবিক সহায়তা” পর্যায়ে সীমিত রাখা উচিত।

৪. আন্তর্জাতিক তহবিল ও সাহায্য কাঠামো পুনর্গঠন:

প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গার দায়িত্ব বহন করা বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করছে। নতুন তহবিল কাঠামো ও দাতা দেশগুলোর পুনরায় সম্পৃক্ততা প্রয়োজন।

৫. ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা:

চীন ও ভারতের মধ্যে সমতা রক্ষা করে কূটনৈতিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীন অবস্থান ধরে রাখতে হবে।

আরাকান রাজ্য বাংলাদেশের জন্য শুধুই এক প্রতিবেশী অঞ্চল নয় — এটি ইতিহাস, মানবিকতা ও ভূরাজনীতির মিলনবিন্দু।

বাংলাদেশ এখন এমন এক সঙ্কটময় অবস্থানে, যেখানে মানবিক সহানুভূতি, জাতীয় নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির ভারসাম্য একসঙ্গে সামলাতে হচ্ছে।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা হয়তো বলবে — রাখাইনের অস্থিরতা থামলে তবেই সীমান্তের শান্তি ফিরবে। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের দায়িত্ব— সতর্ক, কূটনৈতিক এবং মানবিক থাকা।

লেখক: ইবতেশাম রহমান সায়নাভ

শিক্ষার্থী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ,

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়।